現場での注目テーマ

IoTでできるデータ収集とは?目的・方法・活用例までわかりやすく解説

この記事がオススメな方

主な対象:製造業の生産管理・生産技術・設備管理・品質保証

- 業務改善の一環でIoTの導入を検討していて、どのようなデータが収集できるのかを具体例とともに調べている情報システム担当者の方

- 新規事業の企画を進める立場として、IoTを使ったデータ収集の方法や活用イメージを整理するために情報を集めている方

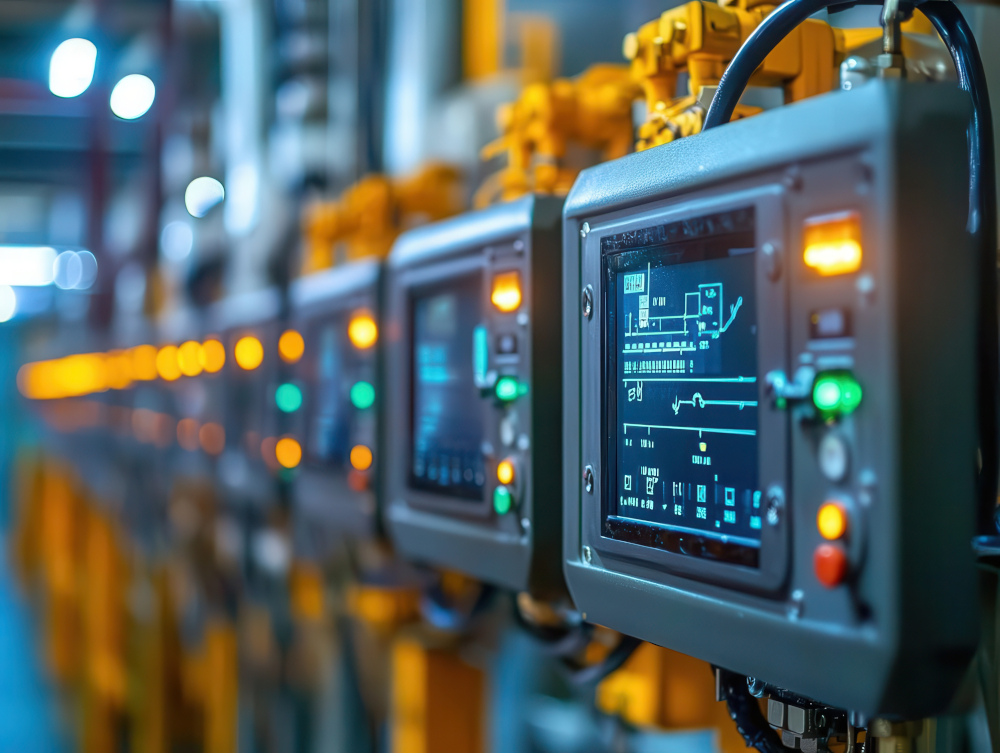

業務の効率化やサービス改善を目的に、IoTの導入を進める企業が増えてきています。なかでも重要視されるのがセンサーを活用した現場データの収集と分析です。蓄積されたデータをもとに、業務の可視化や自動化が進められるため、属人化の解消や迅速な判断に役立つ手段として注目されています。

この記事では、IoTで取得できるデータの種類や収集の仕組み、活用時のポイントについて解説します。

WORKFRONT/IoT目次

さまざまな業界の現場を変えるIoTとは

IoTはモノの状態や動きをリアルタイムで把握し、業務やサービスに生かせる技術です。ここでは、IoTの基本的な仕組みと導入が進む背景について解説します。

IoT技術の仕組みと導入する目的

IoTは、センサーや通信機能を備えた機器がインターネットを通じて情報をやり取りする仕組みです。これにより、現場の状態や利用状況をリアルタイムで把握でき、業務の可視化や遠隔操作が可能になります。導入目的としては、業務の効率化や自動化、属人化の解消、迅速な意思決定のサポートなどがあります。

IoT技術を導入する企業が増えている背景

IoTの導入が進む背景には、各業界での人手不足の深刻化に加えて業務効率の見直しを迫られる企業が増えていることがあります。また、クラウド基盤や通信インフラの整備により、低コストかつ短期間で導入できる環境が整ってきたことも大きな要因です。

さらに、収集データをAIで解析し、即座に業務改善へ生かせる仕組みが現実味を帯びてきたことも後押しとなっています。

IoTを活用して収集できるデータの種類

機器や設備にセンサーを取り付け、ネットワークを通じてデータを送信することで、現場の状況をリアルタイムで把握できます。ここでは、IoTで取得できる具体的なデータの種類について解説します。

行動履歴

行動履歴は、人の移動や動作を可視化するデータです。店舗や施設では、天井設置のカメラ映像や床面センサー、人感センサーなどを用いて、来訪者の入退店時間、滞在エリア、滞在時間、経路などを取得します。これにより、混雑の傾向や立ち寄りやすい棚の位置、回遊ルートの最適化などが可能になります。

画像・動画

カメラやスマートデバイスを使って静止画や映像を取得し、記録・解析に活用します。工場や店舗では、人やモノの動きを撮影して作業手順の確認や異常検知に役立てます。AI画像解析と連携することで、表情や混雑状況、物体の分類や識別も可能です。防犯カメラ、検品工程、無人店舗などさまざまな現場で利用されています。

在庫情報

在庫情報は、商品の有無や数量、状態をリアルタイムで把握するためのデータです。倉庫や店舗では、ICタグやバーコード、重量センサーを組み込んだ棚や計測器を使って、入出庫履歴・在庫数・使用期限などを自動で記録します。在庫管理の精度向上や発注の最適化、人手作業の削減に効果があります。

位置情報

GPSやビーコン、Wi-Fi測位を活用して、人や車両、製品の位置や移動履歴を取得します。物流業界では配送車両の走行ルートや現在地を追跡でき、到着時刻の予測や配送遅延の把握に貢献しています。工場では作業員の安全確認、建設現場では重機の導線管理にも活用され、可視化や効率化が可能です。

生体情報

生体情報は、心拍、血圧、体温、筋電、睡眠状態など、人体から得られるデータを指します。病院では医療機器やモニターで記録し、スマートウォッチやウェアラブル端末では健康状態の継続的な取得が可能です。労働環境での健康管理や、スポーツ・フィットネス分野でも重要な役割を果たしています。

環境情報

温度、湿度、照度、騒音、CO₂濃度、気圧などの環境データは、専用センサーを施設や野外に設置して取得します。農業では天候や土の湿り具合をチェックして、水やりのタイミングを自動で判断できる仕組みづくりなどに活用されています。

建設現場では、騒音や粉じんの監視、オフィスや工場では空調や換気の制御にも役立ち、快適な環境づくりにつながっています。

IoTを活用して収集したデータの活用例

IoTによって得られた行動履歴や位置情報などのデータは、現場の改善やマーケティング施策に活用できます。ここでは、小売・施設運営の現場で実際行われている活用事例について解説します。

店内の滞在状況をもとに棚配置や導線を改善

天井カメラや人感センサーで来店者の導線や滞在時間を取得し、よく立ち寄る棚や混雑する通路を可視化します。たとえば、来店客の多くがお店の特定の場所で長く滞在している場合は、売れ筋商品をその場所に配置することで、購買率が上がります。

また、導線が複雑で回遊しづらいことがわかった場合は、通路幅や棚の向きを変えることで滞在時間が延び、ついで買いを促進できます。結果として売場全体の回遊性の改善にもつながるため、1人あたりの購買単価を上げることも可能です。

施設ごとの来場傾向を分析しプロモーションを最適化

施設入口やフロアごとに設置したセンサーで、来場者の属性や曜日・時間帯の傾向を取得します。たとえば、平日の昼は高齢者、週末夕方は家族連れが多いとわかれば、タイムセールの時間やデジタルサイネージの広告内容をターゲットに合わせて出し分けることが可能です。

従来は一律だった販促施策が、客層に合わせた訴求へと変化し、チラシ反応率や来場後の購買率の向上につながります。

複数拠点の来客動向を比較して商品配置を調整

全店に配置したカメラや棚前センサーのデータを本部で集約し、店舗ごとの来客数や棚前の滞在時間を比較します。たとえば、店舗Aでは冷凍食品前の滞在時間が長く売り上げも好調なのに対し、店舗Bでは同棚が目立たない場所にあり接触率が低いと判明すれば、棚の配置やPOP表示の改善を指示できます。

こうした分析により、地域ごとのニーズに合った売り場づくりが可能となり、店舗間の売上格差や在庫ロスの縮小に直結します。

IoTによるデータ収集のステップと仕組み

IoTでデータを活用するには、ただ現場にセンサーを設置すればよいというわけではありません。目的にあった項目を選定し、収集から転送・整形・可視化まで一連の流れを設計する必要があります。ここでは、その具体的なステップを解説します。

1. 目的に応じたデータ項目とセンサーの選定

まずはデータを集める目的を明確にし、必要な情報に応じてセンサーを選定します。たとえば温度管理なら温湿度センサー、来客の動きなら人感センサーやカメラが最適です。各センサー、カメラにも種類が多いため、現場に適した機器を選定しましょう。

2. 収集後のデータ構造・処理方式を設計

収集したデータは、そのままでは扱いづらいため、記録形式や処理方法をあらかじめ設計しておく必要があります。たとえば、温湿度を管理する場合、単位や時刻フォーマットが統一されていなければ正確な比較ができません。

分析や通知処理を行いやすくするために、整理ルールや記録間隔を定義しておくことが重要です。

3. IoT端末からゲートウェイへのデータ転送

センサーで取得したデータは、BluetoothやWi-Fi、LPWAなどの通信方式でゲートウェイに送信されます。通信手段は、距離や電力制限、建物の構造に応じて選定する必要があります。

たとえば金属が多い工場では、電波干渉を避けた設計が求められ、地下倉庫では長距離対応のLPWAが有効です。安定した転送は運用の土台となります。

4. 受信データの整形とノイズ除去

異常な数値や欠損を含むデータは、そのままでは使えません。たとえば温度データが突発的に高騰した場合、移動平均で平滑化したり、しきい値を設定して上限外の値を自動除外する処理を設けたりします。

また、他のセンサーの値と照合して異常検知するフィルタも有効です。これらの処理はPythonやSQL、エッジAIなどを活用し自動化することができます。

5. 可視化ダッシュボードや分析ツールで活用

整えたデータは、パソコンやタブレット上の専用画面で確認できるように設定します。たとえば製造現場の担当者が、温度や稼働時間をリアルタイムにチェックし、基準を超えた場合には自動で通知が届く仕組みなら、突発的な異常にも対応可能です。事務所にいる管理者も全体の動きを把握でき、現場との連携がスムーズになります。

IoTでデータ収集を行う際には「選別・変換・品質管理」に注意する

IoTでのデータ収集では、単に新しい値が取れるかだけでなく「運用に耐える仕組みになっているか」が重要です。たとえば、毎秒データを送信する設定にした結果、不要な情報まで大量に蓄積され、ストレージがすぐにいっぱいになる可能性があります。

また、変換処理が一部の形式にしか対応しておらず、後から追加したセンサーのデータが読み込めなくなることもあります。

さらに、故障で数時間データが欠けていたことに誰も気づかないまま意思決定されたといった事例もあるため注意が必要です。設計の段階では「継続的に動かせるか」を意識して進めていきましょう。

まとめ

IoTは、現場で発生する多様な情報をセンサーで取得し、業務の見える化や意思決定の迅速化に生かせる技術です。特に製造や設備管理の分野では、稼働状況の常時把握や異常の兆候検知、点検作業の効率化といった効果が得られ、属人化の解消や予防保全が可能です。

こうしたIoT活用を実現するには、センサー選定・データ変換・品質管理など複数の工程が必要ですが「WORKFRONT/IoT」ならその仕組みをノンプログラミングで構築できます。

主要メーカーの設備データにも対応しており、稼働情報を自動で収集・変換・可視化することで、現場と情報システム部門のスムーズな連携も可能です。詳細は以下のページをご覧ください。

WORKFRONT/IoT